CORRADO LEVI Reciproche Lacerazioni

CORRADO LEVI

Reciproche Lacerazioni

Catalogo con testi di Federico Sardella e Angela Vettese

_____________________________________

Per Corrado, epico ma non tragico

di Angela Vettese

Ottobre del Ventiventi in pandemia. Trovo Corrado con la mascherina sul viso nel suo piccolo studio milanese: una stanza al piano terra in un appartamento semivuoto, in cui c’è solo il disordine necessario. Un pavimento bianco, infissi d’epoca, due tavoli, due sedie pieghevoli, una scala, pennelli, tubetti di colori, confezioni di teli protettivi sintetici. E poi il libro delle poesie di Umberto Saba, che Corrado rilegge come se fossero guide per il pensiero, e tutta la sua persona: jeans, una sciarpa verde, un piumino, un passato nel quale è riuscito a sfuggire alla Gestapo, a diventare un padre e un nonno amorevole,a suonare il violoncello, a proporsi come uno degli attivisti più credibili del mondo gay, a insegnare composizione architettonica a studenti del Politecnico di Milano, ma anche a molti che andavano là solo per assistere alle sue lezioni su un sentire nato tra l’East Village e lo Studio 54 di New York negli anni postmoderni, anti ideologico ma teso a una liberazione; e in sottofondo c’erano i suoi maestri, come Franco Albini e Carlo Mollino, sempre saltabeccando il fosso tra la mentalità e la cultura, tra le immagini popolari e quelle distillate da pochi, tra il quotidiano e il poetico. Gli è servito del tempo per diventare rapido e indolore, senza perdere la concentrazione profonda che fa di lui un intellettuale vedente, ma di poche parole e qualche gesto. C’è stato bisogno di molta grazia mescolata a una certa rabbia, quella che nel suo modo di fare non si lascia mai riconoscere.

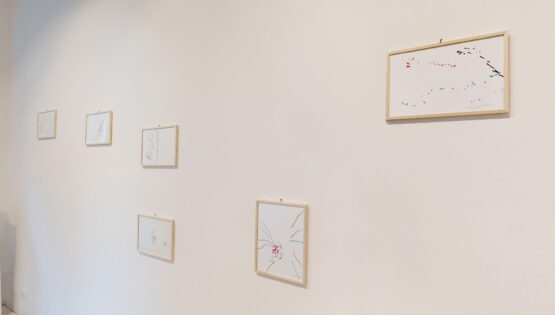

La si vede benissimo, però, nell’ultimo ciclo di opere, un viaggio nello spazio inteso come abitabilità cosmica e intima. Si tratta di:sette quadri, ciascuno composto da due tele accostate verticalmente, ognuno con un suo titolo. Sono dittici in cui il fondo è stato lasciato bianco, come un semplice foglio ma anche come una superficie che parla di classicità. La linea divisoria offre un allungamento gotico, inquieto, mentre se lo sguardo si posa sull’insieme delle due parti avvertiamo la calma di proporzioni acquietate. Dentro alla calma, insomma, c’è posto per uno sbilanciamento. Questo squilibrio domato lo si ritrova anche nella pittura che si sovrappone al bianco: parla infatti una lingua gestuale violenta e non mediata, tra il dripping e l’informale,ma ne contiene gli eccessi con una leggerezza che ricorda il gruppo giapponese Gutai e le sue opere create giocando con il caso. Parte della filosofia suggerita è prendere le cose come vengono, come ha inteso sistemarle la congiunzione tra la passione interna e le circostanze esterne, accogliendo con temperanza ogni eventuale cattiveria. Ma darne conto, di questo che è un tormento, tagliando le tele con una lama in modo disordinato e non auratico, come faceva Lucio Fontana.

Le prime due composizioni sembrerebbero un omaggio a Yves Klein, una fatta da una colata bianca su bianco e da una colata d’oro, indicazione di un anelito al cielo che, nella seconda superficie, si fa blu; qui il colore non è stato lasciato libero di scendere ma anzi è stato portato in giro per le due tele da una gestualità concitata e jazzistica. Siamo in un cielo ventoso con un accenno di vortice dell’area o forse la descrizione di una galassia. Seguono altri tre quadri dall’andamento caotico: uno fatto di segni neri, bianchi e rossi, assertivo e vicino al suono di una battaglia cruenta; uno scarnificato al solo nero accompagnato da pochissimo giallo, come a far risuonare di più il lutto che resta su di un campo dove hanno perso tutti i contendenti; il terzo quadro è grigio argentato mischiato al bianco, di modo che la violenza visiva dei primi due si stempera come lasciando il posto a ombre o fumo o all’evanescenza del ricordo. Chiudono il ciclo due quadri ulteriori, in cui il pennello cessa di essere agitato e torna la colatura incontrata nel primo, che parte dal centro di ogni tela, in alto. Un quadro mostra una linea blu e una rossa, quasi cielo e terra o colori di una bandiera, facili da percepire e memorizzare. Nell’ultima opera, le colature sono nera e grigia come a darci un’asserzione assoluta, sulla quale però semina il dubbio, in modo più appariscente che altrove, la danza dei tagli obliqui.

C’è dell’architettura nell’andirivieni di queste forme ondivaghe o almeno indeterminate, non terminate eppure collocate in modo preciso nell’area bianca, dove mutano e permangono al tempo stesso. C’è, direi, anche musica, in una sorta di forma-sonata in cui un tema si presenta e si sviluppa, si contorce nel suo contrario e torna a sé. L’agone scatenato all’inizio si risolve in una fine simile, ma che conserva nel ventre uno sviluppo resosi invisibile. La rabbia, lo spavento, la fatica sono spariti. Oppure restano, ma una forza d’animo che agisce sull’emozione li mette a tacere, li rende irriconoscibili e accettabili, parte di un itinerario pieno di insidie. Epico, sì. Ma alla fine non tragico.

______________________________________

Corrado Levi. Reciproche lacerazioni

di Federico Sardella

“Da venti giorni segregato. Percorrere le stanze per non far morire le gambe. Cercare occasioni, vedere e sentire in modo diverso tutto. L’interminabile quinta sinfonia di Arnold Bruckner è una metafora di questo spazio e tempo che si vive in interminabilità, ma era consolazione. Avrebbe potuto non finire mai. Quando finita è tradimento. Poi l’Edipo Re di Stravinskij sembrava, pardon, uguale. Lo spazio e il silenzio ovattato di questi giorni si mangiava tutto. Niente in sé era importante. Cose, oggetti, tutto. Sguardo curioso e inutile. Sopravvivenza? Morte del genere umano? Me essere nulla. Anche se disegnare inventando i modi, suonare per provare e provarsi; perché se non si uscirà più? Il tempo è infinito e nullo. Io sono altro. Bella storia quella. Come il Superuomo. Che sarà un dopo? Fa paura. Varcare la soglia, peccato mortale, impossibilità come nel film di Buñuel. Anche il fuori diventa impossibile. Impossibile come Picasso su l’Origine du monde di Courbet. Chissà? Chissà? Fa paura anche pensarci. A domani altre inutili osservazioni”, scrive Corrado Levi in Novità in casa, pubblicato da Corraini nel 2020, subito dopo il primo lockdown.

A distanza di un anno dal licenziamento di Novità in casa e dal concepimento di questa serie di sette opere, entro nello studio di Levi. Lascio scorrere liberamente lo sguardo sui dittici che si susseguono, alteri, icastici nella verticalità ostinata, quasi eretici nella resa del gesto reiterato che affronta la tela in un corpo a corpo. Mi sembra di sentire i passi contati e concitati dell’autore, che scandiscono pensieri, ossessioni, creazioni, ansie e apparizioni durante il lockdown, così ben descritti, appunto, in Novità in casa.

Mi appare immediatamente chiaro che l’eroicità della pittura di Corrado Levi non è data dallo scontro con la superficie, malgrado questa venga trafitta come il corpo di un san Sebastiano, dall’astrazione lirica della linea, dalla forzatura dei limiti della tela, o dalla manipolazione di luce e colori. No, lo scontro, ben più angosciante, avviene con presenze irrequiete, rimandi fantasmali a gesti, segni, strutture di senso, forme dense di significato prodotte da artisti di indiscussa rilevanza: da Filippo De Pisis a Mario Schifano, da Osvaldo Licini ad Alighiero Boetti, da Cy Twombly a Joan Mitchell, da Lucio Fontana a Shōzō Shimamoto (i cui buchi e tagli, peraltro, sono molto più avvicinabili a quelli di Corrado di quanto non lo siano quelli di Fontana), solo per citarne alcuni.

La sperimentazione aggressiva avviene attraverso la metabolizzazione del confronto su quanto già fatto, già affrontato, già teorizzato. Le opere di Corrado palesano la vertigine dell’influenza, senza indietreggiare, senza tentare di camuffarsi, senza rifiutarsi né rifiutare.

Se è vero, come afferma Harold Bloom nel suo libro L’angoscia dell’influenza, che i talenti deboli idealizzano i modelli del passato, con il rischio di cadere nel plagio, Corrado Levi appartiene a una stirpe di forti in grado di sostenere, fino all’ultimo respiro, una tenace lotta con i precursori, appropriandosi dell’esistente per generare, senza mai cadere nella replica e fuggendo il residuo. L’elevatezza della sua opera sta proprio nella dichiarata consapevolezza della co-presenza dei precursori, nella vittoria sulla paura latente, propria di ogni artista, che non possa più esistere il nuovo nella creazione.

Antonin Artaud scrive: “Che i morti lascino il posto ad altri. Arriveremo forse allora a vedere che è il nostro culto per ciò che è già stato creato… che ci pietrifica”, tradendo così l’angoscia dell’influenza come nevrosi che cela la separazione del Super-io dall’Io e, in ultima istanza, la paura della morte. Levi invece ha vinto la partita: Medusa è stata decapitata, i fantasmi dei predecessori sono liberi di vagare nella stanza come libellule o di cadere come pioggia dall’alta fantasia, generando visioni proiettate di invincibili voci riecheggianti.

Osservo i dittici alle pareti, i cui titoli sono emblematici: Appena, Kosmo, Forza 1 e Forza 2, Maledetto, Angeli caduti e Apparizioni. Lascio cadere lo sguardo indolente anche sugli indizi, sugli oggetti disseminati nello studio come fossero soglie. Sul tavolo tondo, tra tubetti di colore e pennelli, le opere omnie dei Meridiani: Umberto Saba, Sandro Penna, Amelia Rosselli. Più in là, un catalogo di Luigi Spazzapan e un libro di Virginia Woolf. Sono solo alcune delle molteplici presenze sommerse che ho percepito entrando in questa stanza esageratamente affollata.

Rientro a casa, apro lo stesso volume che raccoglie gli scritti di Rosselli. Il marcapagine è posizionato, non a caso, nelle facciate dedicate a La libellula. Due le righe sottolineate a suo tempo, pertinenti più che mai: “La sua solitudine è popolata di spettri, e gli spettri la popolano di solitudine”.

Faccio un salto nel passato e penso che nell’Atene classica il periodo in cui i defunti riprendevano possesso delle case in cui un tempo avevano vissuto veniva definito apophrades. Ripenso a quello che la mia amica Piera mi ha detto in qualche occasione: che dopo la dipartita, per pochi giorni, chi ha abitato torna ad abitare, prima di andarsene.

L’artista forte non teme questo ritorno, anzi, egli forza l’opera per mantenerla aperta, permettendo l’accesso dei precursori. Gli spiriti possono ritornare a solcare le stanze dei viventi. Non è plagio, non è semplice citazione, né un tornare al punto di partenza. Il tenere aperto fa sì che l’opera non appaia come una simulazione, una reiterazione di quanto l’ha preceduta, ma piuttosto come il risultato di un ribaltamento ontologico. Come se l’artista intervenisse sull’opera di colui che l’ha preceduto.

In questo senso, in tale ottica, ispirazione significa influenza. La parola influenza, etimologicamente, indica il possibile potere esercitabile su di un altro, come influsso ed emanazione. In origine, faceva riferimento al processo di scorrimento di un flusso etereo che dalle stelle raggiungeva l’individuo, condizionandone il carattere e il destino. Subire l’influenza senza demonizzarla, sottometterla alla logica della creazione: questo significa essere uno spirito forte. Ridirigere il flusso dall’individuo al cosmo. Stare nella corrente determinandone il corso.

Levi ha imparato ad amare l’influenza. Il corpo a corpo delle sue opere contiene e sprigiona tutta l’eroticità di un rapporto tormentato e incantevole, in cui l’artista ha raggiunto la consapevolezza dell’esserci in altri io.

Parafrasando Borges, l’artista forte crea i suoi precedenti, “la sua opera cambia la nostra concezione del passato, nello stesso modo in cui cambia il futuro”.

Corrado Levi, spirito forte in un’epoca debole, ha stipulato un accordo con i suoi precursori: un vero e proprio patto di sensuale lacerazione reciproca.

Reciproche Lacerazioni

Catalogo con testi di Federico Sardella e Angela Vettese

_____________________________________

Per Corrado, epico ma non tragico

di Angela Vettese

Ottobre del Ventiventi in pandemia. Trovo Corrado con la mascherina sul viso nel suo piccolo studio milanese: una stanza al piano terra in un appartamento semivuoto, in cui c’è solo il disordine necessario. Un pavimento bianco, infissi d’epoca, due tavoli, due sedie pieghevoli, una scala, pennelli, tubetti di colori, confezioni di teli protettivi sintetici. E poi il libro delle poesie di Umberto Saba, che Corrado rilegge come se fossero guide per il pensiero, e tutta la sua persona: jeans, una sciarpa verde, un piumino, un passato nel quale è riuscito a sfuggire alla Gestapo, a diventare un padre e un nonno amorevole,a suonare il violoncello, a proporsi come uno degli attivisti più credibili del mondo gay, a insegnare composizione architettonica a studenti del Politecnico di Milano, ma anche a molti che andavano là solo per assistere alle sue lezioni su un sentire nato tra l’East Village e lo Studio 54 di New York negli anni postmoderni, anti ideologico ma teso a una liberazione; e in sottofondo c’erano i suoi maestri, come Franco Albini e Carlo Mollino, sempre saltabeccando il fosso tra la mentalità e la cultura, tra le immagini popolari e quelle distillate da pochi, tra il quotidiano e il poetico. Gli è servito del tempo per diventare rapido e indolore, senza perdere la concentrazione profonda che fa di lui un intellettuale vedente, ma di poche parole e qualche gesto. C’è stato bisogno di molta grazia mescolata a una certa rabbia, quella che nel suo modo di fare non si lascia mai riconoscere.

La si vede benissimo, però, nell’ultimo ciclo di opere, un viaggio nello spazio inteso come abitabilità cosmica e intima. Si tratta di:sette quadri, ciascuno composto da due tele accostate verticalmente, ognuno con un suo titolo. Sono dittici in cui il fondo è stato lasciato bianco, come un semplice foglio ma anche come una superficie che parla di classicità. La linea divisoria offre un allungamento gotico, inquieto, mentre se lo sguardo si posa sull’insieme delle due parti avvertiamo la calma di proporzioni acquietate. Dentro alla calma, insomma, c’è posto per uno sbilanciamento. Questo squilibrio domato lo si ritrova anche nella pittura che si sovrappone al bianco: parla infatti una lingua gestuale violenta e non mediata, tra il dripping e l’informale,ma ne contiene gli eccessi con una leggerezza che ricorda il gruppo giapponese Gutai e le sue opere create giocando con il caso. Parte della filosofia suggerita è prendere le cose come vengono, come ha inteso sistemarle la congiunzione tra la passione interna e le circostanze esterne, accogliendo con temperanza ogni eventuale cattiveria. Ma darne conto, di questo che è un tormento, tagliando le tele con una lama in modo disordinato e non auratico, come faceva Lucio Fontana.

Le prime due composizioni sembrerebbero un omaggio a Yves Klein, una fatta da una colata bianca su bianco e da una colata d’oro, indicazione di un anelito al cielo che, nella seconda superficie, si fa blu; qui il colore non è stato lasciato libero di scendere ma anzi è stato portato in giro per le due tele da una gestualità concitata e jazzistica. Siamo in un cielo ventoso con un accenno di vortice dell’area o forse la descrizione di una galassia. Seguono altri tre quadri dall’andamento caotico: uno fatto di segni neri, bianchi e rossi, assertivo e vicino al suono di una battaglia cruenta; uno scarnificato al solo nero accompagnato da pochissimo giallo, come a far risuonare di più il lutto che resta su di un campo dove hanno perso tutti i contendenti; il terzo quadro è grigio argentato mischiato al bianco, di modo che la violenza visiva dei primi due si stempera come lasciando il posto a ombre o fumo o all’evanescenza del ricordo. Chiudono il ciclo due quadri ulteriori, in cui il pennello cessa di essere agitato e torna la colatura incontrata nel primo, che parte dal centro di ogni tela, in alto. Un quadro mostra una linea blu e una rossa, quasi cielo e terra o colori di una bandiera, facili da percepire e memorizzare. Nell’ultima opera, le colature sono nera e grigia come a darci un’asserzione assoluta, sulla quale però semina il dubbio, in modo più appariscente che altrove, la danza dei tagli obliqui.

C’è dell’architettura nell’andirivieni di queste forme ondivaghe o almeno indeterminate, non terminate eppure collocate in modo preciso nell’area bianca, dove mutano e permangono al tempo stesso. C’è, direi, anche musica, in una sorta di forma-sonata in cui un tema si presenta e si sviluppa, si contorce nel suo contrario e torna a sé. L’agone scatenato all’inizio si risolve in una fine simile, ma che conserva nel ventre uno sviluppo resosi invisibile. La rabbia, lo spavento, la fatica sono spariti. Oppure restano, ma una forza d’animo che agisce sull’emozione li mette a tacere, li rende irriconoscibili e accettabili, parte di un itinerario pieno di insidie. Epico, sì. Ma alla fine non tragico.

______________________________________

Corrado Levi. Reciproche lacerazioni

di Federico Sardella

“Da venti giorni segregato. Percorrere le stanze per non far morire le gambe. Cercare occasioni, vedere e sentire in modo diverso tutto. L’interminabile quinta sinfonia di Arnold Bruckner è una metafora di questo spazio e tempo che si vive in interminabilità, ma era consolazione. Avrebbe potuto non finire mai. Quando finita è tradimento. Poi l’Edipo Re di Stravinskij sembrava, pardon, uguale. Lo spazio e il silenzio ovattato di questi giorni si mangiava tutto. Niente in sé era importante. Cose, oggetti, tutto. Sguardo curioso e inutile. Sopravvivenza? Morte del genere umano? Me essere nulla. Anche se disegnare inventando i modi, suonare per provare e provarsi; perché se non si uscirà più? Il tempo è infinito e nullo. Io sono altro. Bella storia quella. Come il Superuomo. Che sarà un dopo? Fa paura. Varcare la soglia, peccato mortale, impossibilità come nel film di Buñuel. Anche il fuori diventa impossibile. Impossibile come Picasso su l’Origine du monde di Courbet. Chissà? Chissà? Fa paura anche pensarci. A domani altre inutili osservazioni”, scrive Corrado Levi in Novità in casa, pubblicato da Corraini nel 2020, subito dopo il primo lockdown.

A distanza di un anno dal licenziamento di Novità in casa e dal concepimento di questa serie di sette opere, entro nello studio di Levi. Lascio scorrere liberamente lo sguardo sui dittici che si susseguono, alteri, icastici nella verticalità ostinata, quasi eretici nella resa del gesto reiterato che affronta la tela in un corpo a corpo. Mi sembra di sentire i passi contati e concitati dell’autore, che scandiscono pensieri, ossessioni, creazioni, ansie e apparizioni durante il lockdown, così ben descritti, appunto, in Novità in casa.

Mi appare immediatamente chiaro che l’eroicità della pittura di Corrado Levi non è data dallo scontro con la superficie, malgrado questa venga trafitta come il corpo di un san Sebastiano, dall’astrazione lirica della linea, dalla forzatura dei limiti della tela, o dalla manipolazione di luce e colori. No, lo scontro, ben più angosciante, avviene con presenze irrequiete, rimandi fantasmali a gesti, segni, strutture di senso, forme dense di significato prodotte da artisti di indiscussa rilevanza: da Filippo De Pisis a Mario Schifano, da Osvaldo Licini ad Alighiero Boetti, da Cy Twombly a Joan Mitchell, da Lucio Fontana a Shōzō Shimamoto (i cui buchi e tagli, peraltro, sono molto più avvicinabili a quelli di Corrado di quanto non lo siano quelli di Fontana), solo per citarne alcuni.

La sperimentazione aggressiva avviene attraverso la metabolizzazione del confronto su quanto già fatto, già affrontato, già teorizzato. Le opere di Corrado palesano la vertigine dell’influenza, senza indietreggiare, senza tentare di camuffarsi, senza rifiutarsi né rifiutare.

Se è vero, come afferma Harold Bloom nel suo libro L’angoscia dell’influenza, che i talenti deboli idealizzano i modelli del passato, con il rischio di cadere nel plagio, Corrado Levi appartiene a una stirpe di forti in grado di sostenere, fino all’ultimo respiro, una tenace lotta con i precursori, appropriandosi dell’esistente per generare, senza mai cadere nella replica e fuggendo il residuo. L’elevatezza della sua opera sta proprio nella dichiarata consapevolezza della co-presenza dei precursori, nella vittoria sulla paura latente, propria di ogni artista, che non possa più esistere il nuovo nella creazione.

Antonin Artaud scrive: “Che i morti lascino il posto ad altri. Arriveremo forse allora a vedere che è il nostro culto per ciò che è già stato creato… che ci pietrifica”, tradendo così l’angoscia dell’influenza come nevrosi che cela la separazione del Super-io dall’Io e, in ultima istanza, la paura della morte. Levi invece ha vinto la partita: Medusa è stata decapitata, i fantasmi dei predecessori sono liberi di vagare nella stanza come libellule o di cadere come pioggia dall’alta fantasia, generando visioni proiettate di invincibili voci riecheggianti.

Osservo i dittici alle pareti, i cui titoli sono emblematici: Appena, Kosmo, Forza 1 e Forza 2, Maledetto, Angeli caduti e Apparizioni. Lascio cadere lo sguardo indolente anche sugli indizi, sugli oggetti disseminati nello studio come fossero soglie. Sul tavolo tondo, tra tubetti di colore e pennelli, le opere omnie dei Meridiani: Umberto Saba, Sandro Penna, Amelia Rosselli. Più in là, un catalogo di Luigi Spazzapan e un libro di Virginia Woolf. Sono solo alcune delle molteplici presenze sommerse che ho percepito entrando in questa stanza esageratamente affollata.

Rientro a casa, apro lo stesso volume che raccoglie gli scritti di Rosselli. Il marcapagine è posizionato, non a caso, nelle facciate dedicate a La libellula. Due le righe sottolineate a suo tempo, pertinenti più che mai: “La sua solitudine è popolata di spettri, e gli spettri la popolano di solitudine”.

Faccio un salto nel passato e penso che nell’Atene classica il periodo in cui i defunti riprendevano possesso delle case in cui un tempo avevano vissuto veniva definito apophrades. Ripenso a quello che la mia amica Piera mi ha detto in qualche occasione: che dopo la dipartita, per pochi giorni, chi ha abitato torna ad abitare, prima di andarsene.

L’artista forte non teme questo ritorno, anzi, egli forza l’opera per mantenerla aperta, permettendo l’accesso dei precursori. Gli spiriti possono ritornare a solcare le stanze dei viventi. Non è plagio, non è semplice citazione, né un tornare al punto di partenza. Il tenere aperto fa sì che l’opera non appaia come una simulazione, una reiterazione di quanto l’ha preceduta, ma piuttosto come il risultato di un ribaltamento ontologico. Come se l’artista intervenisse sull’opera di colui che l’ha preceduto.

In questo senso, in tale ottica, ispirazione significa influenza. La parola influenza, etimologicamente, indica il possibile potere esercitabile su di un altro, come influsso ed emanazione. In origine, faceva riferimento al processo di scorrimento di un flusso etereo che dalle stelle raggiungeva l’individuo, condizionandone il carattere e il destino. Subire l’influenza senza demonizzarla, sottometterla alla logica della creazione: questo significa essere uno spirito forte. Ridirigere il flusso dall’individuo al cosmo. Stare nella corrente determinandone il corso.

Levi ha imparato ad amare l’influenza. Il corpo a corpo delle sue opere contiene e sprigiona tutta l’eroticità di un rapporto tormentato e incantevole, in cui l’artista ha raggiunto la consapevolezza dell’esserci in altri io.

Parafrasando Borges, l’artista forte crea i suoi precedenti, “la sua opera cambia la nostra concezione del passato, nello stesso modo in cui cambia il futuro”.

Corrado Levi, spirito forte in un’epoca debole, ha stipulato un accordo con i suoi precursori: un vero e proprio patto di sensuale lacerazione reciproca.